歯は動くといっても、ぐらぐら動揺する方ではなく、「移動する」というお話です。

歯は動いています、というと意外かもしれませんが、実はご存知だと思います。

例えば、「歯の矯正」。

歯に動かしたい方向へ適度な力を歯にかけつづけると、歯がゆっくり移動します。

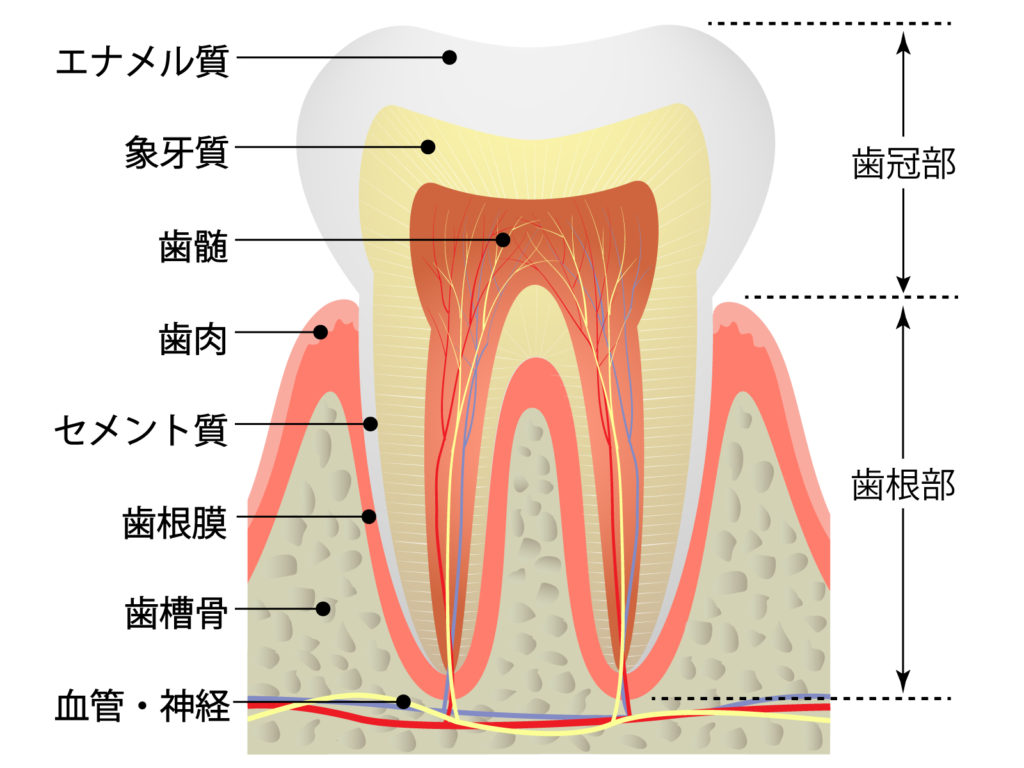

歯ははぐきの下にある骨に支えられているわけですが、直接、歯と骨が接触しているわけではなく、「歯根膜(しこんまく)」というものが間につながっています。

歯と骨をつないでいる歯根膜があると、押されている側は骨が吸収し、引っ張られている側は骨を作られ、歯は移動できるのです。

歯の矯正は、歯が動くという特徴をメリットとして生かしている一例でありますが、

歯が動くデメリットも存在します。

先日来られた患者さんは、右側の歯並びがやや内側に入り込んでいました。

「いつも寝るとき、うつぶせで顔の右側を下にしていませんか?」と伺ってみたところ、

「なんで分かるんですか!?そのとおりです!」とのこと。

顔の右側を下にして寝ていると、頭の重みが右側の歯に弱い矯正力として加わり、歯が内側に傾いたり寄ったりすることがあります。

ちょっと歯並びが変わるくらいでは影響ありませんが、歯が大きく移動して、そのために右側でかみづらくなったりすると具合がよくありません。

また、日中に上下の歯をくっつけたままにしてしまう歯牙接触癖では、上下の奥歯が沈み込むように移動してしまうこともありえます。

歯の並びは土台となるあごの骨の位置のみならず、頬・くちびる・舌の圧、そして様々に加わる外力で決まっています。

寝るときはうつぶせをさけて、仰向きがおすすめです。

日中何もしていないときは、くちびるは閉じて鼻呼吸。

歯は1−2mm離すイメージで上下噛み合わせない。

こんな感じで生活習慣をひとつずつ改善しておけば、5年後、10年後の歯並びは大違いです。